红网时刻岳阳6月16日讯(通讯员 谢江)2018年6月11日,刘洪彪先生在北京书写了两幅作品,交由彭千红、舒文治两位汨罗市领导带回,赠予屈子文化园。细数起来,这是刘先生与汨罗的第三次交往。

三个月前,刘洪彪先生第二次从北京来到汨罗,他说,是冲着屈子文化园来的。“应邀接受了一个任务。为了完成好这个任务,我真是挤出时间来,一定要到现场,亲眼看,亲自定,把这个事情办好……”

刘洪彪先生在湖南汨罗(2018年3月3日)。

刘洪彪先生是当代中国的重要书法家,现任中国书法家协会副主席、草书委员会主任,国家一级美术师,曾三次获评中国书坛“兰亭七子”。

这位久负盛名的书法家,和汨罗有着怎样的渊源?他的身上有着怎样的人生故事……日前,刘洪彪先生接受了汨罗时刻记者的专访。

跨越25年,为汨罗办两件事

刘洪彪先生第一次来汨罗,是在2017年7月。他到了屈原碑林,见到了自己20多年前的书法作品。

“哎呀,真是不好意思,那是九十年代的东西,只能算是个历史。”

1993年,汨罗建设屈原碑林,向全国书法家求墨宝。当年作为中国书法家协会会员,刘洪彪先生就在被邀请之列。二话没说,也没有和汨罗的同志见过面,他一口答应了,为汨罗书写下《九歌》里的一段,被刻在了屈原碑林里,已经整整25年。

刘洪彪先生(前排右二)在汨罗市政协主席(前排右一)等陪同下考察屈子文化园。

又一次来到汨罗,是今年3月,用他的话说,是“冲着屈子文化园来的”。因为,去年7月,他被汨罗市委、市政府聘请为屈子文化园艺术顾问。而屈子文化园自去年端午节开园之后,作为核心景区的屈子书院布展工作正在徐徐展开。让屈子文化园成为“文化高地”,成为“全球华人的精神家园”,是汨罗市委市政府矢志不渝的目标。其中,屈子书院的19个建筑单体共38幅楹联匾额的征集和书写,是面临的第一道难题。楹联匾额写什么、谁来写、如何悬挂等等问题,每一个细节都决定了书院的文化品位。为此,今年1月,汨罗市委、市政府派出政协主席彭千红和市委常委、市委办主任舒文治两位领导直奔北京,找到了中国书法家协会副主席刘洪彪。

又是二话没说,刘洪彪先生一口应允了!

“我很乐意做这件事。”刘洪彪先生坦言,做这种事情是很费时间和精力的,更要消耗大量的情分。38幅作品意味着要邀请到38位书法家来完成,而每一幅作品一定都得是当代中国的精品力作,这就难上加难了。

“尽管如此,我还是特别愿意去办。”刘洪彪先生说,对汨罗,一直心向往之。因为有了屈原,有了《离骚》,才有了汨罗的享誉全球。去年,他还和汨罗书画院院长雷宪和先生在北京结识、成了朋友,对汨罗文化、汨罗书法现状也有了进一步了解。他相信,汨罗花了巨资,用了那么长时间来做这个浩大工程,未来的影响也一定很大。“它不仅是汨罗的,不仅是湖南的,也不仅是中国的,这是世界的屈子文化园。楹联匾额是门面、形象,也是文化园文化内核的精炼概括。应该让屈子文化园的每一个牌匾、每一幅对联都由当代书法界最优秀的书家来书写。”

2005年,和沈鹏先生在一起。

3月9日,一个消息从北京传来:在刘洪彪先生的努力下,沈鹏先生、苏士澍先生等32位当代中国书法名家应允为屈子书院书写楹联匾额了!“请名家书写,让精品传世”,意味着屈子文化园朝着“文化高地”迈进了坚实的一步。如今,这些名家作品不仅刻成牌匾悬挂在屈子文化园,原作也已交由汨罗市档案局作为馆藏永久珍存。

“未拜一师而能者皆师”

清瘦而果决干练,冷峻却古道热肠,这是刘洪彪先生留给人们的第一印象。这或许与他的丰富经历和数十年阅世读人的勤勉分不开。

出生于上世纪五十年代的他,是一个7岁时遭遇父亲离世、还要帮助母亲养家的长子。出生地江西萍乡的高坑煤矿,是他一辈子抹不掉的记忆。“按道理,像我这样一个出身,我所面临的成长环境,我根本就不具备成为一个书家,一个文人的任何条件。”

“8岁那年,学校组织了一次写字比赛,我是毛笔字第三名、钢笔字第一名。前几名的字都挂在学校的橱窗里展览。每次路过橱窗的时候,我非常快乐,也有一点自豪,好像从此就埋下了一颗种子……”

后来,15岁的他初中毕业继承父亲衣钵,下井挖煤。16岁,因为有能写会画的特长,被调到了煤矿团委工作。

1972年,高坑矿团委一班人送友人入伍;两年后,刘洪彪(三排中)也选择了入伍参军。

“20岁那年,我想着要搞书法,总在煤矿待着,有局限性。我要出去见世面!想来想去,只有参军入伍可以实现愿望,所以就毅然决然,放弃了当时43.5元的月工资,当兵去了,一个月6元钱……”

一无家传,二无师授,三非科班,却成就了一位书法名家。究其原因,用刘洪彪先生的话说,就是:“未拜一师而能者皆师,交得一友则终身为友。”

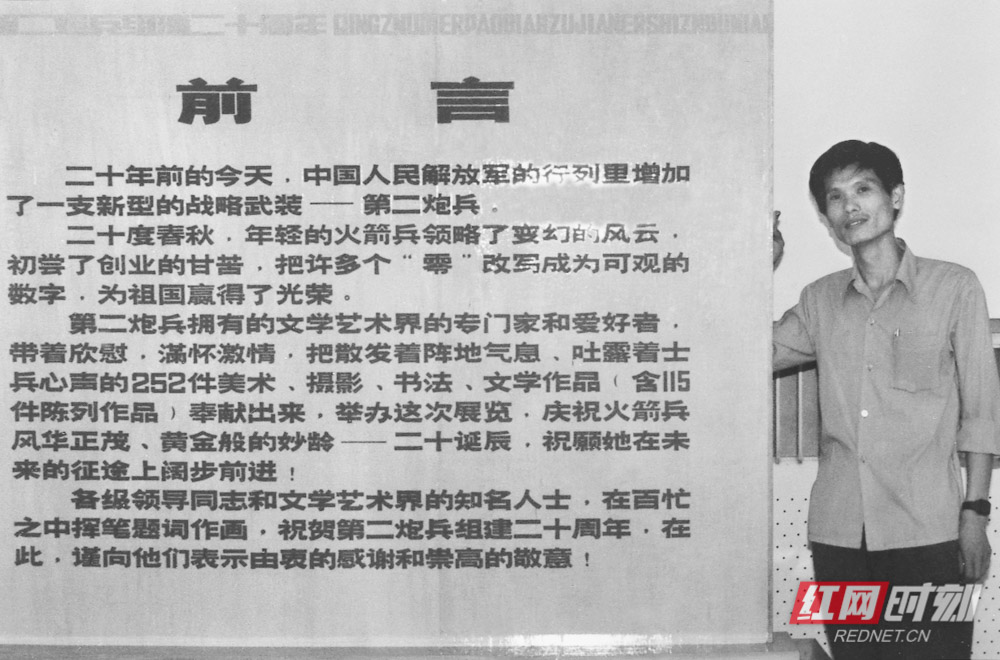

1986年,刘洪彪先生策划了第一个展览,并手写了前言。

参军入伍的那些年,他跟着部队辗转各地,走遍名山大川,寻迹旧邑古都,感慨万千。在徐州古战场,在古都洛阳、在西安碑林,在京城,在云南……在文化历史遗存里,他如饥似渴地学习,与先贤无声对话。“那一次,在故宫博物馆,见到了陆机的《平复帖》。激动得不得了!这是迄今出土的、最早的一张带有字迹的纸,被称为‘法帖之祖’‘镇国之宝’,墨色微绿,笔意婉转,小小的一个章草,让我遥想当年,遥望前贤,心中有一种东西在升腾。”

1999年,刘洪彪先生在西北草原上向基层官兵赠送作品。

后来,他还跟随部队去了云南的深山老林。两年里,蛇行狼叫,潺潺流水,与世隔绝。“这是意志的磨炼!如果没有这样的经历,我可能也没有那么坚强,没有那么无惧。”刘洪彪先生说,他从不抱怨时光岁月,所有的坎坷、磨难、痛苦,没有一样是不好的,“有了历练,开阔了眼界,弥补了我在学校留存时间太短的遗憾,我上了社会大学!”

1996年,与书法大家李铎先生一起。

当然,他还结识了不少国内鼎鼎有名的艺术大家,如沈鹏先生、欧阳中石先生、李铎先生、夏湘平先生等等,“他们的艺术修为、人品艺德,都是我学习的榜样!没有拜师,但我与所有长辈、能人的相处,都是学习。”

谈及此岸如何抵达彼岸,刘洪彪先生风趣地打了一个比喻:“富有的人,可以坐拥一条船舒舒服服过去;不太富有的可以买一张船票,乘船过去;贫困的人就只剩下游过去这个办法了!我就是凭着自己的体力、一点点坚持向彼岸游过去的人。”

“当谋奇特事,要做正常人”

从此岸到彼岸,刘洪彪先生凭着一股子韧劲,上岸了!花甲之年的他,早已是中国书法界卓具成就的书法家,他的书法强劲豪迈,潇洒飘逸,大气优雅,为大家风范。

1981年,中国书法家协会成立,书法逐渐走向了复兴之路。如今,身为协会副主席、草书委员会主任,刘洪彪先生深感自己肩负时代的使命:“我想让后人看到,我们这个时代的书法家,并非无所作为,并未虚度年华。”

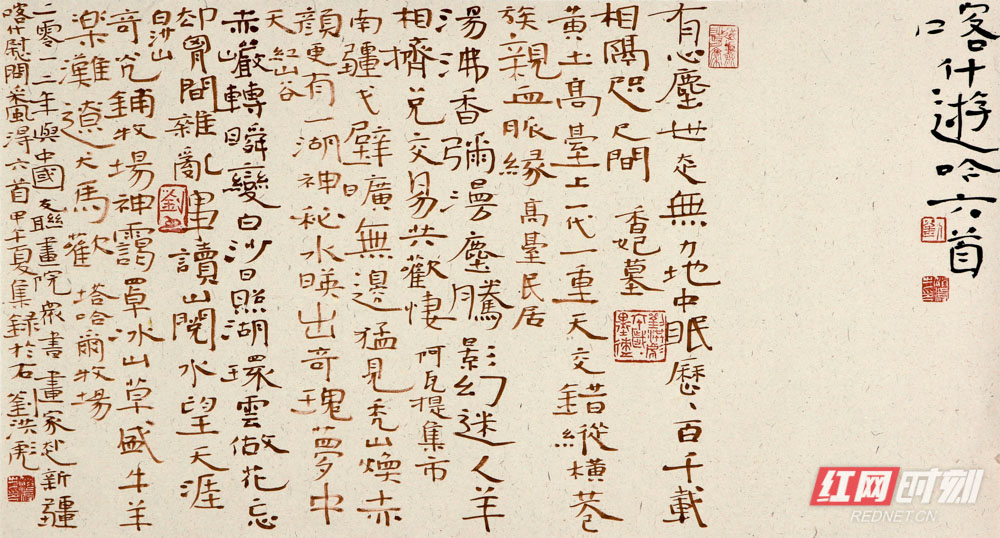

刘洪彪先作品《喀什游吟六首》。

书法与汉字共生长,具有三千多年的漫长历史。历代文人志士接力完成了篆、隶、楷、行、草五种书体的演化,创造了秦篆、汉隶、魏碑、唐楷、晋宋行书的书法艺术高峰。唯有草书一体,虽星光闪耀,但并未形成一个普及性、覆盖性、时代性的草书盛世。刘洪彪先生认为,草书盛世可望由今人创造!

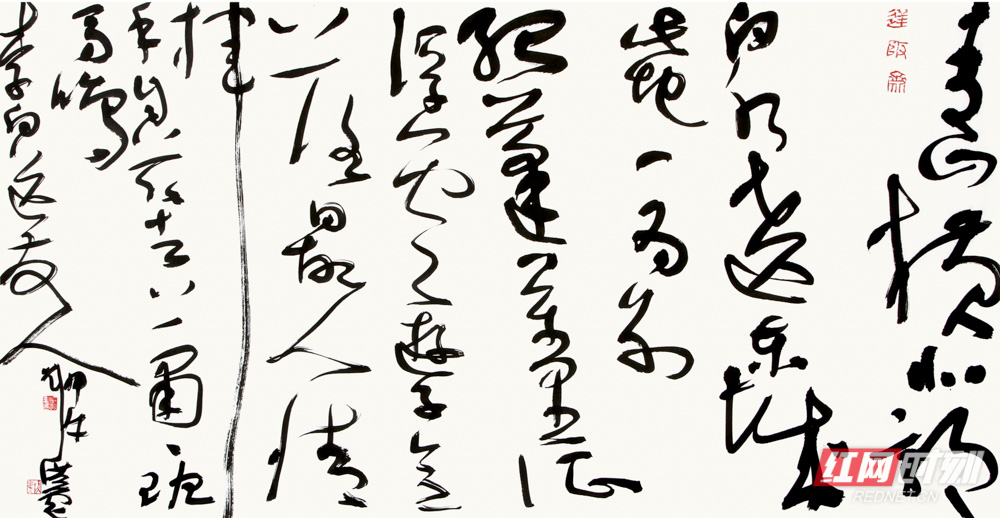

刘洪彪先生作品《送友人》。

“古代书法是书斋文化,写字多是指腕运动;当代书法是展厅艺术,或悬挂于居室,或装置于公共空间,作品多大幅巨制,变成了肩肘运动甚至全身运动。”据此,刘洪彪先生先后提出了一系列具有学术意义的独特艺术主张:不因袭古人,不尾随时贤,不重复自己;展厅是件大作品;书法是高贵的、高级的、高雅的,所以不能亏待了它,要为书法“穿盛装”,让书法“住别墅”;书法创作要在理性调控下感性书写;字古式新……

试问当代中国,有多少真正的书法家,又有多少叶公好龙?刘洪彪先生说,“作品会说话”。

“不要以为留个长胡子就是艺术家,刮个光头就是艺术家,穿件马褂就是艺术家。真正的书法艺术家,当谋奇特事,要做正常人。”他认为,艺术家就是要发现一般人看不到的美,创作一般人创作不出的美,要引领生活;既不是印刷体,更不能江湖气。“那些写个‘龙’字,弄一个尾巴;写个‘山’字弄三座山,写个‘水’字弄几条河的,那才是真正的丑书、俗字。”

2013年,第二届兰亭七子书法文化交流团在台湾,左三为刘洪彪先生。

从采煤工到书法家,蝉联三届中国书坛“兰亭七子”称号,从低学历到高职称,从草根写手到盛装书法……半个世纪的孜孜以求、内外兼修,刘洪彪先生用自己的人生履历告诉人们:即使没有船只渡你过河,只要自己拼命游,也一样能抵达、能上岸,能海阔天空。